英法外交顾问: 按照国际法, 南沙与西沙属中国, 菲律宾无任何主权

南海这点事儿,说到底不是谁家船硬不硬、谁家话筒响不响的问题,归根结底是这片海上这些岛,到底姓谁的老账本。翻账可不是靠吵,而是看证据。

偏偏这些证据,恰恰就安安静静躺在英法两个老殖民国家的外交部档案里,连上世纪的法律顾问都写得明明白白:西沙、南沙的法理线索指向中国,菲律宾根本插不上号。

英国人做事向来讲求留痕。1974年,英国外交部法律顾问写了份正式备忘录,意思直白到不需要翻译:南沙群岛不属于法国,更不属于菲律宾,应认定为中国的。

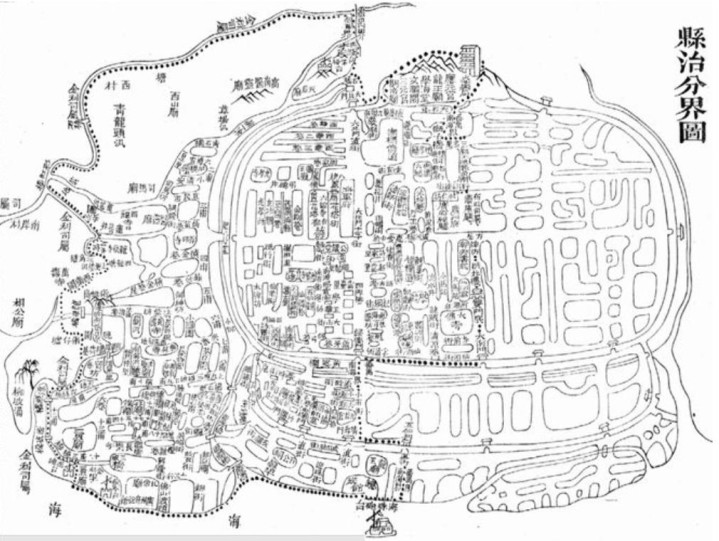

他们不是拍脑袋,是把自家19世纪末以来的电报、照会、海图、领事报告一沓一沓翻出来拼接,得出一个结论——中国从明清起就在这片海上持续活动:渔民世世代代在礁盘间转场、官府因而派人巡查、海图上标记得清清楚楚。

国际法讲先占+有效控制,这两样中国都拿得出手。

更有意思的,是英国人把法国在1930年代的那些动作也顺带审了一遍。法国当时在南沙搞了个九岛事件,派舰插旗,自说自话宣布占领。

英国法务挑灯夜读后评语很冷:无效。理由简单,中方立即提出抗议,法国也没在那儿建立持续行政存在;再说了,连法国人自己档案里都承认,西沙本来就归中国。

时间再往前拨,1921年,法国外交大佬白里安公开表态,西沙群岛属于中国。法国外务部法律顾问巴斯德万特也写过书面意见,调门一致。

换句话说,连对手方的柜子里,放的也是支持中国的材料。

至于菲律宾,得先问一句:当年你在哪儿?16世纪后半叶,西班牙人在吕宋建起马尼拉港,忙着把美洲白银换中国丝茶瓷,眼里只有航道和关税。

几个世纪打下来,苏禄国被吃掉,棉兰老被纳入,才勉勉强强拼出今天这张地图。可就算如此,1898年的《巴黎和约》把菲律宾的边界划得清清楚楚:经纬度框里没有南海远处的那些岛礁。

西班牙没要,美国接手也没要,这一条在美英法的档案里对得上号。你一个还没出生的国家,谈不上继承南沙的主权。

有人会拿苏禄说事。苏禄的确和中国关系极近——永乐年间国王入贡病逝,葬在今天的山东德州,清代后裔还表示愿意献土;

可这段史实恰好证明了苏禄的朝贡属性,而不是给今天的菲律宾写转让书。史料摆着,逻辑也摆着。

英国国际法学者安东尼·卡蒂花了十来年,顺着英法美三国档案一路掘到根,写出《南海的历史与主权》。

他把能找到的公文、法律意见、领事札记和海军日志挨个串起来:法国1933年的南沙占领是资源驱动(鸟粪、磷矿)而非主权合法取得;

英国1877年在南威岛采鸟粪也没形成主权;美国1950年代心知肚明菲律宾无权,却在冷战算计里鼓励其搅局。

1956年,美国副国务卿罗伯特·墨菲的记录就写着:明知底子薄,也要把这出戏唱下去。这叫策略,不叫法理。

二战后的接收更是关键节点,日本战败按《开罗宣言》《波茨坦公告》归还被窃取之中国领土,海上岛礁也在列。

1947年,中国海军远航接收西沙、南沙,竖碑立标、载入行政。这个过程有舰名、有日期、有航线、有留影;谁愿意质疑,可以把史料对表。

对照菲律宾那边的起步时间,落差一目了然:他们1946年才独立,宪法划定的国境仍然停在1898年条约线;后来改宪法扩张主张,是单方自说自话,国际法不认。

再把镜头拉回国际法,《联合国海洋法公约》确实管很多事:专属经济区、大陆架、航行自由……但领土主权归属不在它的管辖清单里。

这个问题得回到更一般的国际法规则——发现、先占、持续管理、他国默示承认或抗议记录。

中国的证据链横跨朝代,行政痕迹、渔业活动、海图命名、战后接收,一环扣一环;相对之下,菲律宾的卡拉延群岛是1978年才端上桌的临时拼盘,时间晚、依据薄,还带着冷战影子。

别把仲裁庭当万能钥匙,2016年的那台戏,连英国的两位海洋法专家都写文章说管辖站不住脚,因为绕不过主权这个前提题。

国际法委员会前主席拉奥·佩马拉朱的话也很直白:中菲之间,实质是主权与划界纠纷,公约本身无权判定谁的岛谁的海。

把不属于仲裁范围的事硬塞进去,得出的只会是一张政治化的意见书。

越翻档案,越见分明。英国1974年的法律备忘录摆在那儿,法国1920—30年代的内部意见也摆在那儿,美方冷战年代的策略备忘录同样摆在那儿。

它们刚好对上中国的历史叙述,也刚好对不上菲律宾的时空坐标。谁要较真,可以自己去英国国家档案馆、法国外交部档案馆把文件号抄下来,逐页比对。

怕的不是争论,怕的是不肯看原件。

有人问,那越南、马来西亚的说法呢?各家有各家的故事和算盘,可英法法律顾问当年聚焦的是西沙、南沙的归属线索,他们的专业判断把针指向了中国。

殖民时代强权伸手的暂时占用,在有效控制和持续行政的标尺下并不自动变成主权。

历史记录里,中国渔民的航线、季风中的转场、官府的巡检、清代图志的标注、民国和战后的接收仪式,构成了另一种稳态。

今天南海上风高浪急,菲方有靠山就上前一步,没靠山就后退半步,来来回回把一个本该按照档案和法理来讲的事,拖成了麦克风里的表演。

该摆的东西已经摆在桌面上:谁更早到、谁更持续、谁在战后依法接收、谁的宪法边界承认了1898年的经纬框。把这些一条条过一遍,答案不会变来变去。

真要解决,路径并不神秘:承认史实,回到法理,搁置争议做生意,把火从甲板上往下压。

可前提只有一个,别再拿《海洋法公约》去当主权裁判,别再拿冷战年代的花招当法律依据。

英法自己的档案已经把话说在前头了,谁还想装听不见,就不是搞不清楚,而是不想看清楚。

热点资讯

- 看全运, 游荔湾! 十五条文

- 古怪的一野:打到最后彭

- 解锁 Facebook 流量密码, 闯

- 江苏南京: 能预测会分析

- ⋆𐙚₊˚⊹♡ 日系短发

- 父母如何控制对孩子的易

- 高校提供“研究生情侣寝

- 上港本轮亚冠表现不俗,

- 戴笠在重庆幽会情人,见

- 英法外交顾问: 按照国际法